07 сентября 2020

Константин Войнов: «Стремлюсь, чтобы картина не была раскрашенной плоскостью»

Включительно до 4 октября в выставочном зале Красноярского музея имени В.И. Сурикова на проспекте Мира, 12 работает выставка известного художника Константина Войнова. Экспозиция приурочена к 60-летию мастера и включает в себя работы, написанные преимущественно в последнее десятилетие.

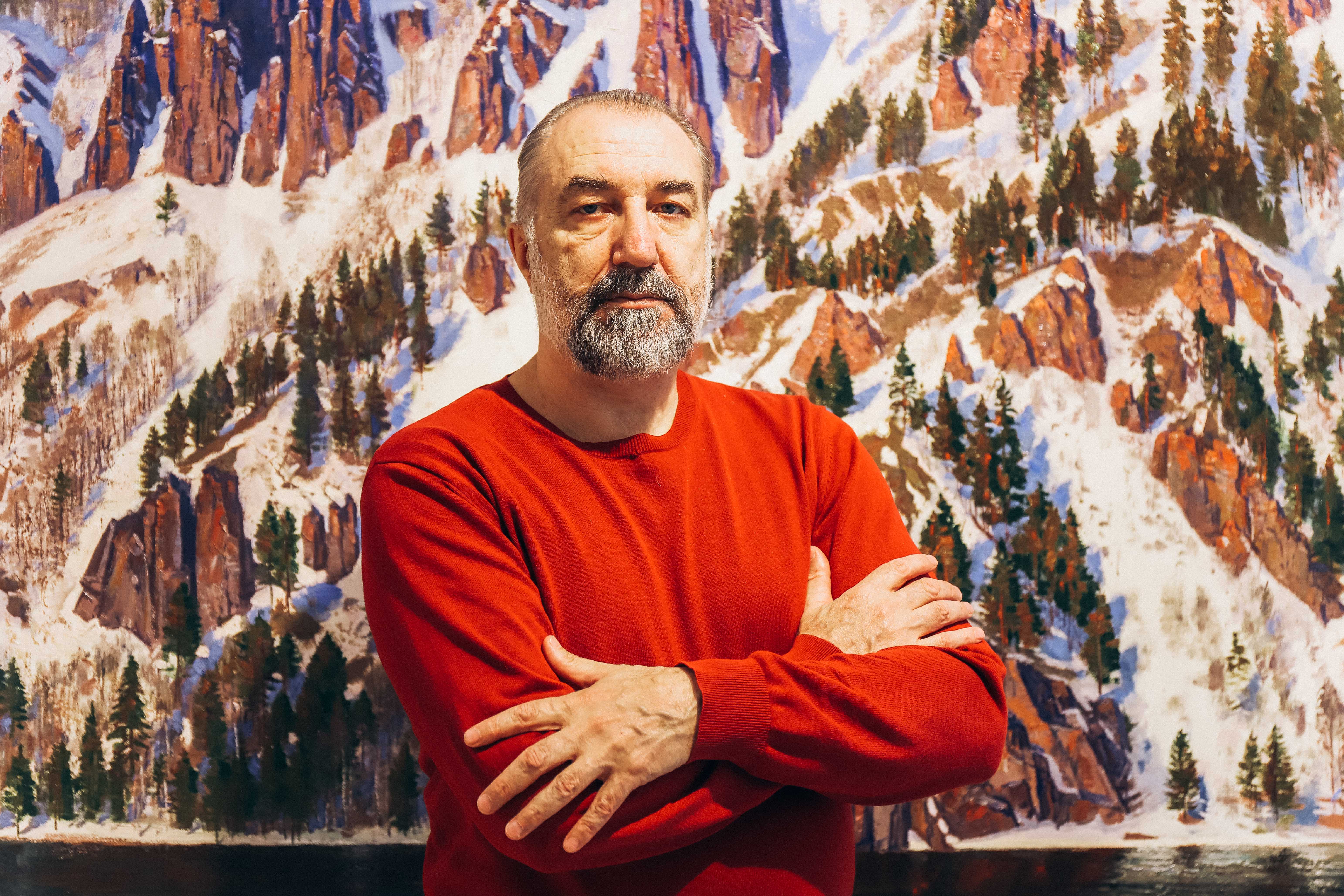

Фото: Руслан Максимов/Культура24

Художники любят устраивать выставки к юбилеям, и я не исключение, — улыбается Константин Семёнович. — Правда, юбилей у меня был в апреле, но из-за пандемии выставку пришлось передвинуть. Одна из её составляющих — портреты наших земляков, другая часть работ отражает место, где мы живём — Красноярск, Енисей, родительский дом. Основная же часть экспозиции посвящена Северу — здесь итог моих десятилетних поисков на эту тему. В моём восприятии это мир, где ты находишься в согласии с природой, мир, не захламлённый идеологией, не искажённый цивилизацией — такая универсальная модель человека, только на северном материале. Если внимательно посмотреть, во всех картинах можно увидеть не только аборигенов или жизнь Севера, а человека с любой территории Земли. Просто в этнических одеждах, в определённых природных условиях. Но человеческие ценности-то везде одинаковы — материнство, быт, мечты о чём-то светлом.

С чего началось ваше знакомство с северной темой, Константин Семёнович, и чем она вас увлекает уже больше десяти лет?

Подтолкнул случай. Мне сделали заказ на создание рисунков для календаря на тему «Семья народов», нужно было изобразить 12 сибирских этносов. И когда я окунулся в этот материал, начал изучать фотоархивы первых этнографических экспедиций конца XIX-го — начала XX-го века, ещё на дагерротипах, увидел эти первозданные лица, потом погрузился в мифы, сказки, описания праздников и обычаев, переводы шаманских камланий, посмотрел на костюмы в краеведческом музее — тема меня буквально ошеломила. Это такой глубочайший мир! Рисунки я закончил, календарь с ними был издан. А материал меня не оставлял, просился на холсты. И до сих пор не отпускает. На Крайнем Севере человек действительно очищен от всего лишнего. При этом я не призываю никого возвращаться назад в пещеры или в природный рай. Просто стоит подумать о нравственных устоях, о которых мы часто забываем, вспомнить, что наша земля — это живой организм. У северных народов с их синкретическим мировоззрением каждый кустик, речка, каждый камушек живые: с ними можно поговорить, излить душу, поделиться чем-то сокровенным. Люди, живущие в цивилизованных условиях, всё это в себе растеряли, захламили всяким ментальным мусором.

Кроме того, через всю экспозицию лейтмотивом проходит мысль, что живём мы на Земле, но при этом встроены в глобальную систему Космоса и существуем по его законам. И вся наша жизненная суета подчиняется большим глобальным принципам, хотя мы об этом не задумываемся. Просто нужно помнить, что мы несём ответственность по отношению к Земле и обязаны заботиться о её здоровье, чтобы не нарушать общую систему. Иногда меня спрашивают, что изображено на картине «Возвращение птиц» — праздник, церемония? Да, верно. А, с другой стороны: представьте, что птицы вдруг не вернулись? Это значило бы, что в мире всё пошло кувырком, экосистема рухнула — в этом главная идея. И так что-то заложено в каждой работе. Стремлюсь, чтобы картина не была раскрашенной плоскостью.

В герое одной из ваших северных работ, «Поймать солнце», явно угадывается портретное сходство с автором. Что это — попытка представить себя в тех суровых условиях?

Я иногда включаю себя в свои произведения. Но это не автопортрет как таковой, а художественный образ — в качестве модели я сам у себя всегда под рукой. (Улыбается.)

Вы родом из сельской местности. Что вас привело в изобразительное искусство? Наверное, занимались в изостудии?

Нет, у меня на родине в деревне Усолка Дзержинского района как раз не было такой возможности. Просто сколько себя помню, всегда любил рисовать, в школе меня дразнили художником. Но в родове у нас художников не было, хотя отец был мастером на все руки — от пошива обуви и одежды до собирания трактора из запчастей. А мама окончила десятилетку, очень любила читать, в доме было много книг. В детстве мне нравилось рассматривать книжки с картинками, меня это завораживало. Но я вообще не знал, что на художника можно учиться. И только когда услышал от знакомых, что по радио передали о наборе в Красноярское художественное училище имени Сурикова, стал целенаправленно двигаться в ту сторону.

Но поступил не сразу. На конкурс нужно было представить рисунки с натуры, а я даже не представлял, что это такое. После 9-го класса привёз, что было. В приёмной комиссии над моими опытами посмеялись, но отнеслись по-доброму — видимо, разглядели во мне какой-то потенциал и даже допустили до вступительных экзаменов, хотя формально и не имели на это права. Сказали, чтобы смотрел во все глаза, что делают другие, и учился. Я получил бесценный опыт и к следующему приёму подготовился основательно — по возвращении домой весь год ежедневно рисовал и привёз потом с собой солидную пачку рисунков. Меня всегда тянуло в живопись, но в училище по конкурсу прошёл только на декоративно-оформительское отделение, о чём, впрочем, нисколько не жалею. Это прекрасная специальность, разносторонняя. Она дала мне в профессии то же самое, что и у живописцев — знание композиции, красок, цвета, понимание различных законов искусства. И позволила прикоснуться также к очень многим техникам и материалам — мозаике, чеканке, резьбе по дереву, керамике — те знания помогают мне до сих пор. А на живопись я после училища сразу поступил в институт и потом ещё учился в Академии художеств. Моя любимая техника — масло, именно она помогает мне максимально раскрывать свои идеи.

В этом году исполнилось десять лет Усольской художественной галерее, основанной вами у себя на родине. Как она возникла и в каких условиях сегодня существует?

Опять же, всё произошло волею случая. Ушли из жизни мои родители, дом опустел… Приехал туда летом, и вдруг звонят директор местного Дома культуры и начальник райотдела культуры — просят помочь получить грант для сельской культуры. Я сразу предложил им задуматься о создании музея материальной и духовной культуры села. Но такая затея — дело не быстрое. А начать можно с художественной галереи. Они согласились. Мы написали заявку, выиграли грант в полмиллиона — деньги пошли на ремонт зала и оформление картин. Я подарил галерее собственные работы и работы моей жены, а также произведения из своей коллекции, подаренные мне коллегами в разные годы — решил для себя, что пусть лучше люди на них смотрят, чем хранить их в архиве. Многие красноярские художники тоже поддержали эту идею, Художественный институт подарил целую папку графики. Открылись, главе Дзержинского района очень понравилась наша затея. А когда я показал ему подвал Дома культуры с площадью в 150-200 квадратов и предложил расширить пространство, он через год нашел средства, сделал ремонт, мы добавили экспонатов. Так в Усолке появилась большая просторная галерея с двумя залами — графики и живописи. Три года назад она стала филиалом районного краеведческого музея, то есть получила статус государственной, в её постоянной экспозиции сейчас больше сотни подаренных работ. Есть свой смотритель, туда постоянно привозят школьников на экскурсии. Хорошо бы, конечно, вывозить туда и другие выставки, но для этого нужна господдержка.

Хватает ли в Красноярском крае выставочных пространств?

Их даже в краевом центре не хватает. Просто абсурд: в городе, где родился великий художник Василий Иванович Суриков, до сих пор нет большого выставочного зала. Галереи местных музеев и Союза художников не вмещают масштабные выставки. Сейчас они проходят в выставочном центре «Сибирь», но там не совсем подходящее пространство для презентации произведений искусства. Вот и получается, что государство вместо того, чтобы построить и оборудовать собственный зал, регулярно тратит огромные деньги на аренду площадки у бизнеса.

Как часто вам удается участвовать в выставках?

На групповые подаю работы примерно от трех до восьми раз в год, в ближайшее время моя живопись будет представлена на межрегиональных выставках в Новосибирске и Челябинске. Крупные персональные провожу раз в пять лет. Моя предыдущая большая выставка под названием «Лики Победы» прошла в 2015 году и была также посвящена 70-летию Победы. Показал на ней портреты воинов-красноярцев, Героев Советского Союза, сейчас это постоянная экспозиция в Военно-инженерном институте.

Вы готовились к проекту «Лики Победы» не один год, и он до сих пор не завершён. В каких условиях он рождался и на какой стадии сейчас находится?

Ещё лет пятнадцать назад Дом народного творчества заказал мне портреты заслуженных работников культуры Красноярского края. Мы много общались с его директором Владимиром Михайловичем Ковальчуком, и он как-то посетовал, что у нас в крае вообще немало достойных людей, чьи портреты стоило бы написать — писатели, врачи, учителя, герои-фронтовики, — но с финансами, как всегда, туго. Меня тогда особенно зацепило упоминание о героях — и в самом деле, святая тема. Я начал размышлять, как серьезно к ней подойти — с изучением биографий, эпохи, с проникновением в эту тему эмоционально и профессионально. А потом начались мытарства. К кому мы только не ходили — в Совет ветеранов, Законодательное Собрание, краевое управление культуры, — и на словах всем, к кому мы с Владимиром Михайловичем обращались, идея очень нравилась. Но хоть нам и обещали поддержку, дальше разговоров долгое время дело не двигалось — нужны были серьезные затраты на материалы. Для этих портретов важно использовать самые лучшие краски и холсты, здесь просто нельзя дешевить.

И тогда я для себя решил, что напишу два-три портрета для выставки Союза художников, посвященной 65-летию Победы. Обратился в краевой архив и краеведческий музей, стал изучать материалы — фотографии, газеты военных лет. Тут меня неожиданно поддержала общественная организация «Академия национальной безопасности», она объединяет представителей силовых органов в отставке. Они заказали мне портрет Григория Ерофеева, его именем назван шахматный турнир. Потом эстафету подхватил глава Дзержинского района — заказал мне портреты трех героев-земляков, уроженцев этой местности. Идея очень понравилась директору Красноярского краеведческого музея Валентине Михайловне Ярошевской: она не только заказала мне несколько портретов для музея, но и предложила показать эти работы у себя на выставке (всего их к тому времени было уже с десяток). В музейную экспозицию также вошли боевые награды, фронтовые письма, оружие времен Великой Отечественной войны, военная форма. Ожидалось, что выставка пройдет в течение месяца, а провисела целый год — настолько силен был интерес к ней. Она привлекла внимание тогдашнего мэра Красноярска Эдхама Шухриевича Акбулатова, и в итоге городская администрация оплатила создание 45-ти портретов красноярцев, Героев Советского Союза. Именно те работы можно было увидеть на моей персональной выставке пять лет назад. Был большой резонанс, к выставке был издан буклет с краткой биографией всех изображенных на портретах.

И продолжение этого проекта, естественно, — написание портретов всех героев, уроженцев Красноярского края?

Это было бы логично. В крае их 244, я уложился бы за четыре года плотной работы. Но пока проект, к сожалению, буксует. Хотя представители краевых властей на меня сами неоднократно выходили. Я предлагал к 75-летию Победы добавить к уже написанным портретам ещё несколько десятков, чтобы получилось ровно 75, а потом продолжить работу дальше. Вице-спикер краевого Заксобрания Алексей Михайлович Клешко хотя поначалу и отнесся к этой идее скептически, позже сам инициировал издание альбома «Достоин звания Героя», куда вошли фотографии Героев Советского Союза, материалы и несколько моих портретов. Думаю, если бы он не погиб, проект давно получил бы дальнейшую поддержку. Но, увы, воз и ныне там. Недоумеваю, когда меня спрашивают, где потом хранить эти работы. Что значит — хранить? У людей должна быть возможность их видеть! Пусть не постоянно, пусть раз в год, к 9 Мая. Но это важно, нам необходимо знать и помнить своих героев. И где ещё выставлять эти портреты, как не в музейном центре «Площадь Мира» — это его прямое предназначение! Выставку можно было бы также провезти по краю, показать её везде, где родились эти герои.

Когда я начал изучать материал, увидел, что фактически каждая история достойна отдельного художественного фильма. Например, 19-летний лейтенант Алексей Сосновский, командир пулемётного взвода, с тремя пулемётами взял у немцев высоту, отстреливался со своими бойцами до последнего патрона. А потом взорвал себя гранатой и ещё кучу врагов рядом положил. Михаил Юшков бросился на пулемёт и закрыл своим телом дзот, в Красноярске улица названа его именем. Что двигало этими парнями? Обычные деревенские пацаны, в возрасте 18-25 лет. Такие подвиги часто показывали в старых советских фильмах, а они их совершали в жизни. И многие получали звезду Героя посмертно. Читаешь их письма с фронта — комок в горле... Кому-то, как связисту Николаю Усенко, повезло дожить до конца войны и умереть в глубокой старости. Он отправился устранять прорыв связи. Наткнулся на взвод немцев в 25 человек — и один уничтожил их всех, забросал гранатами.

Что для вас было главным в работе над портретами этих людей?

Мне хотелось передать атмосферу тех лет, чтобы у зрителей возникало впечатление, что эти ребята только что из окопов, из боя, обожжённые солнцем, в выцветших гимнастерках. Поэтому все герои изображены на момент войны, даже те, кто дожил до старости — на моих портретах они молодые. В процессе работы узнал для себя много неожиданного. Например, когда некоторых вызывали в Москву получать награду, им порой даже не в чем было ехать — только в этих старых гимнастерках. И тогда в верхах было принято решение: шить всем героям офицерский мундир, пусть некоторые из них и в звании рядового.

Знаете, я видеть не могу современные фильмы о войне — там столько ляпов, стыдно смотреть! Казалось бы, что мешает пригласить военного консультанта, чтобы он рассказал элементарные вещи: какие галуны были у каждого рода войск, в чём вообще отличия в амуниции, когда в форме появлялись какие-то новшества. Я досконально изучал все детали, в такой теме врать совершенно недопустимо. И, кстати, о патриотизме. Многие были призваны из ссылки, из семей «врагов народа». Казалось бы, они должны были сдаться в плен, перейти на сторону врага. Но они становились героями, погибали во имя своей страны, потому что были настоящими патриотами.

И что ещё послужило толчком к этой теме — меня вдохновила галерея героев 1812 года в Эрмитаже. Но там изображены генералы, а у нас простые мужики совершали невероятные подвиги. Я считаю, что все они должны быть увековечены. Искал материалы о них везде, где только мог — в краевом архиве, в краеведческом музее, в интернете, встречался с родственниками. Многие фотографии сохранились в очень плохом качестве — снимки всего 3 на 4 сантиметра, смазанные или изуродованные ретушёрами. Но я не срисовывал с фотографий, а создавал художественный образ. Например, Ивана Забобонова нарисовал в шинели и ушанке, поскольку он погиб зимой. Его родственники потом удивлялись, где я нашёл такую фотографию — в семье её нет. А я не нашёл — просто использовал изображение его лица и осмыслил художественное решение на основе доступных материалов, представил себе, каким он мог быть в той обстановке.

В вашей нынешней экспозиции немало портретов людей искусства. Они тоже создавались по заказу?

По-разному. Портреты актёра Владислава Жуковского, писателя Анатолия Чмыхало и архитектора Арэга Демирханова, представленные на выставке, когда-то специально создавал для галереи современного искусства «Красноярье». Она существовала на базе ДК 1 Мая, эти портреты мне заказал Фонд «Наше наследие». Сейчас здесь также можно увидеть портрет моего коллеги красноярского художника Валериана Сергина, сам захотел его изобразить — это мастер, которого я глубоко уважаю. Жалею, что не успел написать портрет Анатолия Павловича Левитина: предлагал, но он уклонился — мол, давай потом, я человек суеверный. Может быть, ещё напишу: я у него учился в Академии художеств, 30 лет дружили.

Портрет оперного певца Владимира Ефимова писал по заказу галереи Института повышения квалификации работников образования. И Дмитрия Хворостовского когда-то писал по заказу Заксобрания для галереи почётных граждан Красноярского края. Туда же вошли мои портреты Арэга Демирханова, тренера Дмитрия Миндиашвили, прежних руководителей края Владимира Долгих и Павла Федирко. Павел Стефанович, когда я его спросил, что ему чаще всего вспоминается о работе в Красноярске, сказал, что лет восемь после переезда в Москву ему каждую ночь снился Енисей. И что он очень любил, мотаясь с водителем по краю на служебной «Волге», остановиться отдохнуть где-нибудь на берегу реки, развести костер и заварить чай. Так я его и изобразил — ещё молодым на фоне Енисея.

И всё-таки портреты сегодня художникам заказывают нечасто. Это стало недосягаемой роскошью или их вытеснила фотография?

Конечно, сказывается и то, и другое. Но есть и иные факторы — упал общий культурный уровень. Когда в 90-е годы у художников стали покупать картины, знаете, кто были эти первые покупатели? Интеллигенция — врачи, учителя. Никогда не забуду, как у меня в мастерской однажды побывала бывшая учительница, она уже вышла на пенсию. Ей очень понравилась одна картина. Через некоторое время звонит: «Я копила на пальто, но хочу купить вашу работу». До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже. Позже к нам пошли так называемые «новые русские», но это был уже другой слой. Сейчас те, кто интересуется произведениями искусством, чаще всего не имеют возможности их покупать. А те, кто легко может себе это позволить, узнав цену работы, после продажи которой художник мог бы худо-бедно прожить месяц, возмущаются, что дорого. И как им объяснить, что Суриков после продажи одной картины мог безбедно жить на те деньги пять лет, выезжать за границу?..

Художникам в России сегодня вообще живется очень непросто. Мои работы есть примерно в двадцати только государственных собраниях, в том числе и за границей, плюс во многих частных коллекциях. Но картины сейчас покупаются крайне редко, а во многих музеях вообще принято, чтобы после каждой выставки художник подарил им работу. В советское время, несмотря на все его идеологические издержки, государство выделяло гигантские средства на проведение масштабных выставок, художники получали под них заказы — и они хорошо оплачивались. Сейчас мы предоставлены сами себе — рыночная гримаса убивает искусство сильнее, чем идеология. И если уж совсем откровенно: если бы не Китай, российские художники за последние годы просто вымерли бы. Сначала китайцы покупали у нас картины на подарки. Потом стали приезжать галеристы: они скупали произведения соцреализма и современные работы, позже стали приглашать к себе — на пленэры, поработать в их творческих мастерских, показать там наши выставки. Китай стремится быть впереди во всех областях, в том числе и в искусстве. На протяжении лет пятнадцати это была государственная политика: кто-то мудрый в их правительстве сказал, что нужно ориентироваться на русскую школу живописи, и компартия выделила гигантские средства — на строительство музеев, галерей, приобретение произведений искусства. Теперь практически в каждом крупном китайском городе есть собственные галереи российской живописи. И для того, чтобы изучать современное искусство наших соотечественников, нужно теперь ехать в Китай.

Живописи, как и другим формам изобразительного искусства, не раз предрекали скорую смерть, но люди продолжают заниматься этой профессией. Что вдохновляет художников на творчество?

Энергия, что в нём заложена. Этот заряд энергии передается и зрителям, поэтому никакая, даже очень качественная репродукция, не заменит впечатление от живой выставки. Сейчас для продвижения искусства гораздо больше могут сделать не искусствоведы, а, скорее, психофизиологи. Если понять и объяснить его воздействие на психику человека и, соответственно, на его физиологию, может, люди начнут по-другому смотреть на искусство.