АСЯ ВОЛОШИНА: «ДРАМАТУРГ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ»

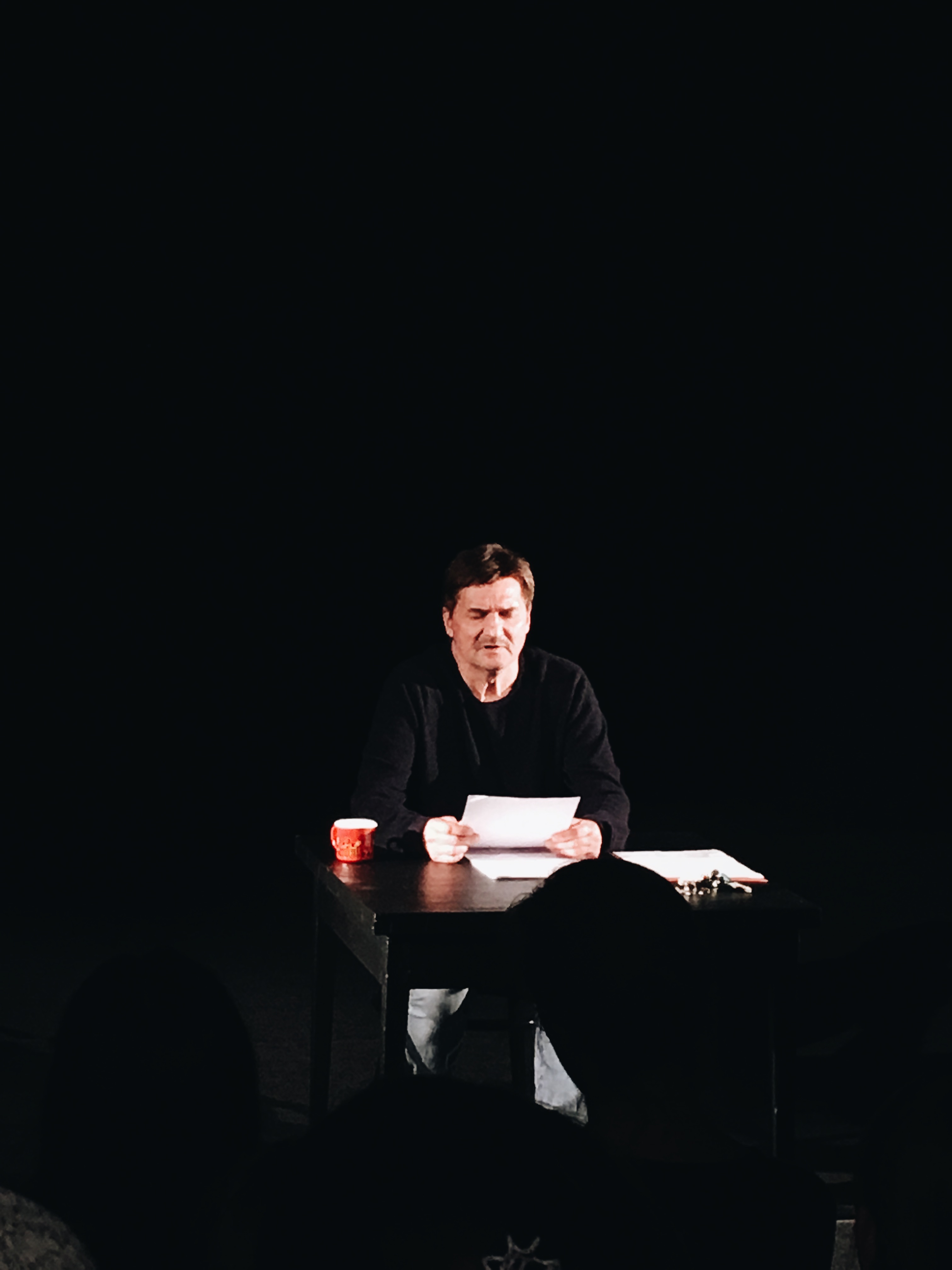

Гастроли театра им. Ленсовета, организованные в рамках фестиваля «Театральный синдром» Фондом Михаила Прохорова, подарили красноярцам возможность не только увидеть популярные спектакли, но и познакомиться с творчеством драматурга Аси Волошиной через акцию «Мама». Часовой монолог главного режиссера театра от лица 28-летней девушки, пережившей смерть матери в детстве, изнасилование в юности и разочарование в мужчинах в молодости, производит сильное впечатление. И сама история, полная трагизма и в то же время любви к жизни, и необычная ее подача – Юрий Бутусов, не будучи актером, а будучи просто самим собой, рассказывает ее зрителям. Мы встретились с Асей Волошиной и спросили ее о том, как была написана «Мама» и какую роль на самом деле в этой истории играет Юрий Бутусов.

- Это первые гастроли «Мамы»?

- Да.

- Как вы познакомились с Юрием Бутусовым? Как получилось, что он нашел эту пьесу и стал сам ее исполнять?

- У меня был довольно долгий путь к драматургии, одним из промежуточных (как оказалось) этапов было поступление на театроведческий факультет в Институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Однажды я написала рецензию на спектакль Юрия Бутусова «Утиная охота», который привозили на «Володинский фестиваль». Это был очень важный и трудный для меня текст, там был ряд каких-то довольно смелых предположений, касающихся театра Бутусова, и я не понимала, верно ли почувствовала или промахнулась. И вот межсезонье, лето, я в Самаре делаю сценическую версию «Гамлета» для Анатолия Праудина… и внутри меня живет некая тревога по поводу той рецензии. И мысли: «Интересно, читал ли это Бутусов, прочитает ли, и вообще: да или нет». И вдруг звонок, незнакомый номер… Ну, да, словом, Юрий Николаевич мне позвонил. Это было довольно ирреально (смеется). И сказал, что я попала в точку. И пригласил работать в театр им. Ленсовета в качестве пресс-секретаря или завлита малой сцены, что-то среднее. Я проработала там недолго, месяца три, – все же это не мое, не думаю, что хорошо справлялась. Но какая-то деятельная дружба (надеюсь, что имею право произнести это слово) у нас возникла. Прошло почти четыре года, и в шутливом разговоре Юрий Николаевич попросил меня что-нибудь прислать из нового. Ну, может, я его немного спровоцировала на это (смеется). Причем я думала про другой текст – «Пациенты», а «Маму» вдруг прикрепила в последний момент. И буквально часа через четыре он написал «Эту пьесу никому не давать». Коротко очень. Он вообще всегда кратко говорит (смеется). В спектаклях, может быть, и нет, а в жизни да.

- Ее не предлагалось поставить на сцене с актерами, он сразу решил сам ее читать?

- Я не знаю, как там было изначально. Я думаю, она сначала просто как-то обожгла. Не думаю, что эта картинка – как он читает ее сам – сразу возникла перед глазами. Мне трудно пытаться смоделировать его логику, потому что она всегда невероятна. Можно вообразить ситуацию: Бутусову нравится современный текст, и он его ставит. Удивительно, но возможно. А то, что он выходит на сцену и проникает в этот текст сам… Ну, кто мог представить такое? Понимаете? А он делает именно это. Невероятно.

- У вас был договор, что вы будете ходить на каждую акцию. До сих пор это делаете?

- Да мы так условились. В этом есть какой-то смысл. Во-первых, я, честно говоря, не представляю, как бы я находилась в другом месте в это время, во-вторых, происходит какой-то энергообмен. Кстати, сначала это было для меня страдание, теперь – почти наслаждение.

- И каждый раз по-разному?

- Каждый раз по-разному, да. В нюансах. Структурно – все почти одинаково, хоть и есть зоны импровизации, но внутренне – по-новому каждый раз.

- Незабываемым был самый первый раз или какой-то был особенным?

- Незабываемый был самый первый. Это знаете, как первый раз пройти по какому-то пути, по горной дороге. Бутусов проходит через текст, а я… по ощущениям я как бы иду ему навстречу. И он как будто проводник для зрителей. Есть этот корпус текста, эта дистанция, и надо ее преодолеть. Мне было трудно. Думаю, ему тоже. Это довольно уникальное чувство: пьеса, которую ты написал, становится как будто картой. Ты можешь отлично ее помнить, но сама «местность» рождается здесь и сейчас, перед зрителями, просто возникает у тебя перед глазами шаг за шагом. И уже остается с тобой. Такое… обнаружение.

- И эта дистанция привела в Красноярск. И это только первый этап, я знаю, что пьеса уже переведена на французский и польский языки. За границей готовятся постановки «Мамы»?

- Это независимые друг от друга истории. Режиссер из Франции Ролан Бонин сначала хотел ставить ее в России, но Юрий Николаевич его опередил (смеется). Но Ролан целеустремленный человек, он так легко не сдастся. Скоро будет премьера, и эта постановка будет путешествовать по Франции. А в Польше идут переговоры с одним большим театром, пока рано об этом говорить.

- Вы видели репетиции акции или для вас это была такая же премьера как для любого зрителя, который был в зале в тот момент?

- Я думаю, репетиции «Мамы» – это был внутренний процесс. Вообще я стараюсь не ходить на репетиции. Бывают случаи, когда текст рождается вместе с режиссером, но если пьеса уже написана, то драматург на площадке – лишнее лицо, потому что он автор одного произведения, а режиссер создает другое. Обычно у меня бывает всего один разговор с режиссером перед постановкой. Мне кажется, что театр должен быть абсолютно свободен, а присутствие драматурга может невольно сковывать, поэтому лучше не вмешиваться.

- Ощущается, что Юрий Бутусов каждый раз по-разному хочет это подать? Например, если у него хорошее настроение, он больше шутит и меньше делает акценты на трагических моментах, или нет?

- Мне кажется, в этом и дело, что это не вопрос подачи. Он же не в роли артиста выступает.

- Кстати, в роли кого мы его видим? Просто Юрий Бутусов – человек рассказывает историю другого человека?

- Абсолютно точно сказано – просто Юрий Бутусов – человек. Здесь еще такой момент: он же существует довольно обособленно от внешнего мира, а есть огромное количество людей, которым он нужен. Которые хотят стать к нему хоть немного ближе после спектаклей, которые их перевернули. Эти спектакли – его мир, но при этом как человек он загадка. Я думаю, мне бы тоже было важно, как зрителю, посмотреть на него в искусстве, но в роли человека, а не в роли демиурга.

- Не могу не спросить – «Мама» – очень трагическая пьеса, в которой много боли. Все-таки, она автобиографическая или нет?

- Нет, она очень личная, но не автобиографическая. В какой-то мере это стилизация под Театр.doc и некий мой диалог с этим театральный направлением. Я уверена, что док как метод очень много дал театру и современной драматургии. Мы вышли на новый уровень достоверности. Но при этом, мне кажется, что существует некий избыточный диктат дока. Док задает определенный формат а, значит, хочется с ним конфликтовать – ведь природа театра конфликтная. В какой-то момент мне захотелось попытаться создать художественную реальность, которая оказалась бы не менее достоверной, чем пьесы, «основанные на реальных событиях» и реальных откровениях. И для меня это в принципе симптом некой победы, что все спрашивают: «А это, наверное, с тобой было?».

- То есть получилось описать то, чего не было в вашей жизни так, как будто это было?

- Да, наверное. Этот персонаж выглядит и говорит как документальный, но он сконструированный. Для меня пушкинское «Над вымыслом слезами обольюсь» ближе, чем попытка черпать непосредственно из реальности целые пласты и отображать жизнь в формах самой жизни. Хотя вымысел рождается не в отрыве от реальности – наоборот, он вдруг мелькает в одном из ее осколков… или в разных осколках, которыми ты режешься. Надеюсь, что в «Маме» при всей ее натуралистичности заложен какой-то символизм. Скажем, метафора сиротливости как таковой, метафора тотального одиночества человека, может быть, даже богооставленности. Время покажет, есть это или нет.

- В пьесе боль героини гиперболизирована – мало того, что у нее в детстве умирает мать, ее еще предают мужчины, ее насилуют. Вся боль женщины сосредоточена в ней. Так родилось в процессе написания или сделано специально вами как автором?

- На самом деле, да, так родилось. Может быть, я была тогда в таком состоянии, – все же тексты рождаются из каких-то болевых импульсов, по крайней мере мои. Я не думаю, что судьба героини экстраординарна. Кроме того, мне было важно исследовать действие травм разной интенсивности. Допустим, на героиню повлиял больше случайный разговор с отцом о природе мужчин, чем смерть матери. Есть рок, с которым ничего не поделать и перед которым мы все обнажены – в любой момент жизни у каждого может случиться трагедия. А есть моменты, скажем так, бытовых ожогов: они оставляют иногда не меньшие шрамы, но их можно было бы предотвратить, если бы мы были более бережны друг к другу.

- Во время «Мамы» вы всегда находитесь в зале, среди людей. Кто ваш зритель, кому эта история близка?

- Бывает практически на каждой акции какая-то зона соединения. Когда что-то совсем настоящее происходит, повисает тишина, в которой чувствуется электричество, чувствуется, что это единое поле. И это очень дорого, конечно. А кто «мои» зрители я не знаю. Мне пишут практически после каждой акции 2-3 незнакомых человека, о том, что они почувствовали какую-то поддержку. Мне кажется, как раз художественная реальность и обладает этим свойством отражать частное в общем. Вроде бы ни у кого не было конкретно таких событий, но люди пишут: «Странно, но это как будто про меня», – не факты, а мироощущение. Для меня важно, что это не какой-то аутотренинг, не мой, не Бутусова, это гуманистическое высказывание, цель которого поддержать людей, которым трудно, которые чувствуют потерянность. Героиня, делясь своей болью, хочет сказать зрителю: «Я брат твой, мне тоже больно, мне больно вот так, вот так я обнажаюсь». Некоторым кажется, что это эгоистическое высказывание – какой-то выплеск для себя. Вот с этой позицией мне хочется бороться. А так, если в кого-то не попало, ничего страшного.

- Это скорее счастливые люди.

- Хотела это сказать, но постеснялась (смеется). Может быть, более здоровые. Ну, и прекрасно.

- Расскажите о режиссерской лаборатории в театре им. Ленсовета. Как получилось, что в этом году она была посвящена вашим пьесам?

- Да, так. И это еще один пример грандиозной непредсказуемости Юрия Николаевича. Он, прочитав несколько пьес после того, как познакомился с «Мамой», решил, что хочет провести экспериментальную лабораторию по моим текстам. Может быть, это какой-то невероятный аванс судьбы. Сначала мне было безумно страшно, и я искренне думала, что этого не заслуживаю. Потом, когда прошла лаборатория, я поняла, что вопрос вообще не стоял так. Это был какой-то опыт для театра, погружение в мир одного человека, мне повезло, что этим человеком оказалась я, может быть, в следующем году это будет другой драматург. В этом есть какая-то рифма, потому что по сути «Мама» – это тоже погружение в мир одного персонажа, дело не в том, исключительный он или нет, достойный или… Гете говорил: «Под каждой могильной плитой лежит всемирная история». Каждый человек – история, мир.

- Правильно ли я понимаю, что совсем скоро, благодаря этой лаборатории, на сцене можно будет увидеть полноценный спектакль по пьесе Аси Волошиной?

- Да. Выиграл эскиз Евгении Богинской по пьесе «Тело Гектора», в котором будут играть Анна Алексахина и Александр Новиков. В апреле следующего года будет премьера на Малой сцене. Такие чудеса.

- Что для современного драматурга признание – когда его пьесы ставят в крупных театрах, победы на конкурсах, премии?

- Как мне кажется, для драматурга, как для любого художника, успех – это способ быть услышанным. Какие-то побочные бонусы – это ерунда, а вот способ утвердить свою поэтику – это важно. Если ты делаешь что-то хоть в какой-то степени новое и неформатное, то, наверное, сначала всякий раз ты сталкиваешься с тем, что это не воспринимается всерьез. Поэтому в любом случае надо пройти какой-то путь, надо доказать, утвердить, развить. Надо, чтобы элементарно тебя дочитали до конца. Пусть кто-то не принимает, ругает, перечисляет недостатки, но делает это на основе прочтения.

- Когда стали драматургом, по-другому стали относиться к театральной критике?

-Да. Просто, когда больше занимаешься практикой, возникает ощущение, что все сложнее.

- Критиковать, наверное, всегда проще.

- Нет, «критиковать» тоже очень сложно. Просто театр – это огромный и сложнейший организм, в котором имеет значение все – вплоть до того, какое настроение у осветителя, может быть (утрирую, конечно, но немного). Сейчас мне стало писать сложнее критические тексты, потому что иногда все слишком распадается на детали. Это как смотреть на картину и видеть отдельные мазки. С этим можно справиться, но это нелегко.

- Когда Юрий Бутусов проводил здесь встречу со студентами, он рассказывал, что он большой противник социума, его пугает все, что происходит на улицах, он запирается в театре, который он называет «черной коробкой», и ему там хорошо. Ася Волошина, как драматург, – она больше в социуме, вне социума, в коробке, на улице, где она?

- Нет, я не в коробке. Я бы, может быть, тоже с удовольствием туда засела, но я чувствую необходимость довольно плотно интегрировать в реальность, потому что все-таки режиссер работает с художественным миром уже ему данным… данным именно драматургом. Поэтому, наверно, драматург и не может сидеть в коробке, он как раз «сталкер» – должен соприкасаться, обжигаться, биться о стены, мучиться, влюбляться до полусмерти. Как проводник между жизнью и театром, такой переводчик. Поэтому я езжу в плацкарте, живу в коммуналке. Вникаю в боль людей. Серьезно, мне кажется, драматург не имеет права защищать себя от реальности.

Фото: пресс-служба Фонда Михаила Прохорова (Максим Четверня)